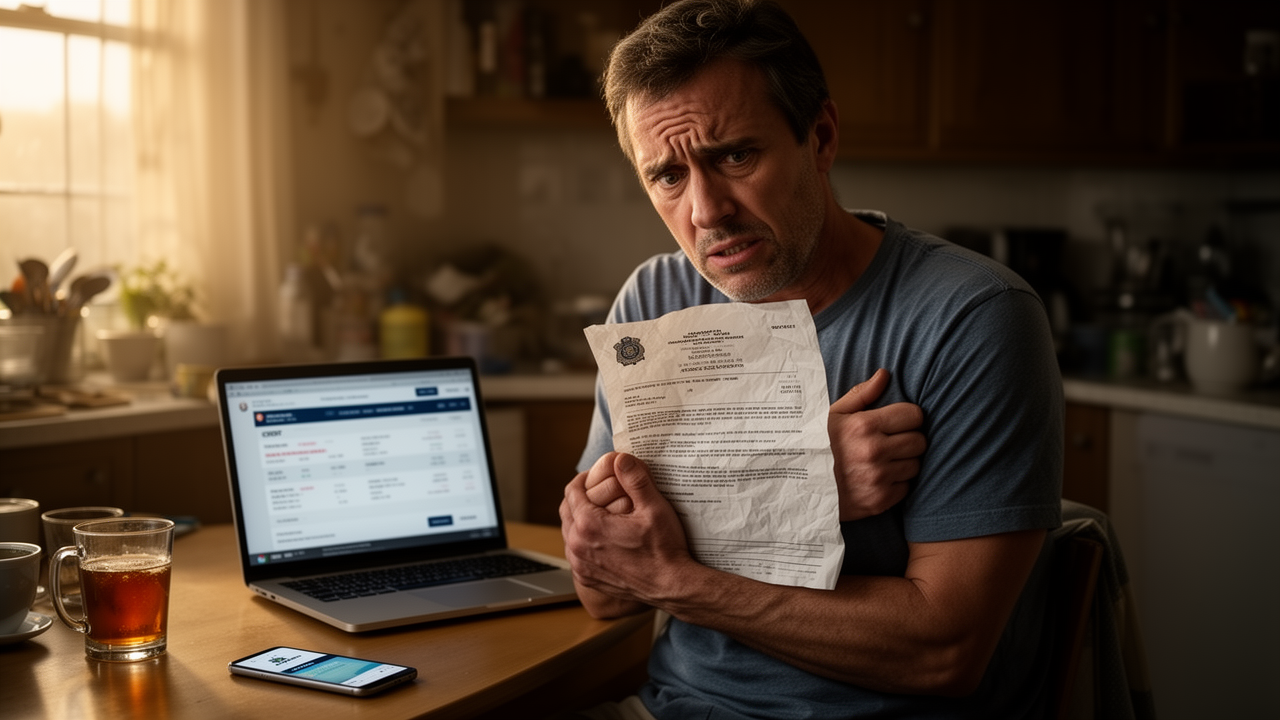

Сергей Павлович поймал себя на том, что смотрит не на монитор, а на руку фельдшера, которая уже тянулась к кнопке «закрыть вызов». В карточке стояло «АД 120/80, сатурация 98, жалоб нет», и рядом, внизу, пустовала строка «ЭКГ прикреплено». Он поднял взгляд.

— Даня, — тихо сказал он, чтобы не слышали через перегородку, — ЭКГ где?

Данила, высокий, в новой форме, не отрываясь от клавиатуры, пожал плечами.

— Там же, в аппарате. Я потом подцеплю. Сейчас очередь. Нам по времени горит.

«Потом» у них стало словом, которое закрывало любые дырки. Сергей Павлович видел, как оно работает: сначала «потом» для одного файла, потом для подписи, потом для повторного измерения. А потом смена заканчивается, и в отчёте всё красиво, только ответственность никуда не девается.

Он отодвинул стул, подошёл к столу с переносным электрокардиографом. Аппарат стоял на зарядке, провод аккуратно намотан, как будто всё сделано идеально. Сергей Павлович нажал на меню, пролистал последние записи. На экране высветилось: «Пациент: неизвестен. Время: 08:14». Без фамилии.

— Ты даже имя не ввёл, — сказал он.

Данила вздохнул, но не грубо, скорее устало.

— Сергей Павлович, если я буду всё заполнять по инструкции, мы на каждом вызове по десять минут потеряем. Нам начальство потом мозг вынесет. Вы же сами знаете.

Сергей Павлович знал. Вчера на планёрке начальник станции говорил про «среднее время обслуживания», про «показатели по городу», про «не задерживаем бригады». И улыбался так, будто речь о спорте, а не о людях.

Сергей Павлович вернулся к своему месту, сел, почувствовал, как в пояснице отзывается ночная смена. Он не любил начинать день с замечаний. В пятьдесят семь это стало особенно заметно: раздражение подступало быстрее, чем раньше, и он боялся, что сорвётся на молодых, а потом будет стыдно.

— Давай так, — сказал он ровно. — Сейчас открой карточку снова. Введи фамилию, прикрепи ЭКГ. Пять минут.

— Пять минут — это два вызова, — Данила посмотрел на табло, где мигали новые заявки. — И потом нам скажут, что мы тормозим.

Сергей Павлович хотел ответить резко, но сдержался. Он видел в Даниле не наглость, а привычку жить под секундомером. И всё равно внутри поднималось упрямство, старое, как он сам.

— Если ЭКГ без имени, оно ничьё, — сказал он. — И если потом у человека окажется инфаркт, в истории будет пусто. Ты готов это объяснять?

Данила молча открыл карточку. Пальцы у него бегали быстро, как у пианиста. Через минуту файл был прикреплён, фамилия введена.

— Всё, — сказал Данила, и в голосе прозвучало: «довольны?»

Сергей Павлович кивнул. Он не почувствовал победы. Только усталость.

Первый эпизод дня прошёл, как мелкая царапина. Но Сергей Павлович знал: царапины копятся.

На следующем выезде они попали в панельную девятиэтажку. Лифт не работал, и Данила побежал вверх по лестнице, перескакивая ступени. Сергей Павлович шёл следом, стараясь не отставать, но сердце неприятно стучало в горле. Он не показывал этого, держал дыхание ровным. На площадке пятого этажа Данила уже стучал в дверь.

Женщина открыла сразу, в халате, с тревогой в глазах.

— Папе плохо, — сказала она. — Он задыхается.

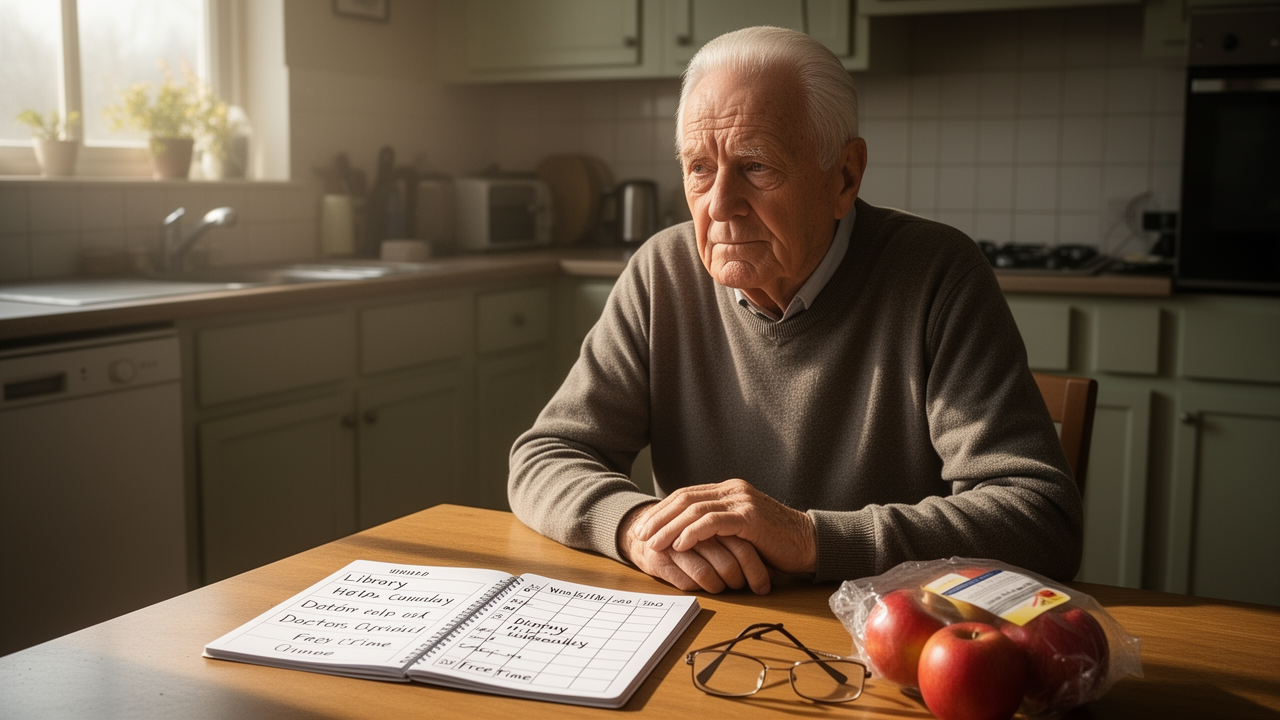

В комнате старик сидел на диване, опираясь руками на колени. Дышал часто, поверхностно. Данила уже доставал пульсоксиметр.

— Сатурация? — спросил Сергей Павлович, ставя сумку на пол и открывая её.

— Девяносто один, — ответил Данила. — Давление сто сорок на девяносто.

— Слушай лёгкие, — сказал Сергей Павлович.

Данила приложил фонендоскоп, быстро, по верхам.

— Хрипы есть, — сказал он. — Давайте кислород и поехали. Нам ещё три вызова висят.

Сергей Павлович почувствовал, как внутри что-то сжалось. «Поехали» звучало как универсальное решение. Он присел рядом со стариком, спросил, когда началось, есть ли боль в груди, какие лекарства принимает. Старик отвечал коротко, сбиваясь. Дочь суетилась, пыталась найти документы.

— Даня, — сказал Сергей Павлович, — сделай ЭКГ.

— Да зачем? Тут же дыхалка, — Данила уже подключал кислород. — Мы в приёмнике разберёмся.

— ЭКГ здесь, — повторил Сергей Павлович. — Сейчас.

Данила посмотрел на него так, будто Сергей Павлович нарочно усложняет.

— Сергей Павлович, вы как… — он не договорил, но в паузе прозвучало «как старики».

Сергей Павлович проглотил ответ. Он понимал, что Данила не хочет спорить, он хочет успеть. Но «успеть» не лечит.

ЭКГ заняло три минуты. На ленте было видно: ишемические изменения. Не явный инфаркт, но тревожный рисунок.

— Вот зачем, — сказал Сергей Павлович и показал Даниле.

Данила нахмурился.

— Ладно, — сказал он. — Поехали.

В машине Данила молчал. Сергей Павлович тоже. Он думал о том, как легко можно было пропустить это, если бы он махнул рукой. И о том, что каждый раз, когда он настаивает, он становится для молодых тормозом.

На станции после сдачи пациента в приёмное отделение их встретила старшая смены, Наталья Сергеевна. Она стояла у доски с графиками, где красными маркерами были обведены «провалы по времени».

— Сергей Павлович, — сказала она, не повышая голоса, но так, что слышали все, — у вас по утру два превышения. Вы что там делаете?

Данила опустил глаза. Сергей Павлович почувствовал, как в нём поднимается злость. Не на Наталью Сергеевну даже, а на систему, которая превращает медицину в гонку.

— Делали ЭКГ, — сказал он. — И оформляли как положено.

— ЭКГ в приёмнике сделают, — Наталья Сергеевна пожала плечами. — Нам важно, чтобы бригады не зависали. У нас жалобы, у нас город. Вы же опытный, вы должны понимать.

«Опытный» прозвучало как упрёк. Сергей Павлович понял, что сейчас его пытаются поставить на место, мягко, без скандала.

— Я понимаю, — сказал он. — И понимаю, что если мы привезём человека без данных, потом будут вопросы. И не к графику.

Наталья Сергеевна улыбнулась коротко.

— Вопросы будут ко всем, если мы не будем закрывать вызовы. Сергей Павлович, давайте без принципов. У нас план.

Он хотел сказать: «Это не план, это люди». Но знал, что эти слова прозвучат как лозунг, а он не хотел быть тем, кто говорит лозунгами. Он просто кивнул и ушёл в комнату отдыха.

Там было тесно: стол, чайник, микроволновка, стопка одноразовых стаканчиков. Данила сел на край дивана, достал телефон, стал листать что-то, не поднимая головы.

Сергей Павлович налил себе воды, выпил. В груди было неприятное ощущение, как после долгого подъёма по лестнице. Он подумал, что сам уже не тот. Что его принципиальность может быть не только силой, но и страхом. Страхом ошибиться, страхом оказаться лишним.

Через час их снова вызвали. В этот раз — женщина с болью в животе. Данила работал быстро, уверенно, и Сергей Павлович поймал себя на том, что ему нравится эта скорость, когда она не подменяет смысл. Данила умел успокаивать, умел говорить коротко и по делу. Он не был плохим. Он был загнанным.

На третьем вызове Сергей Павлович заметил ещё одну мелочь. Данила, снимая капельницу, не подписал пакет с раствором, который они оставляли в машине для следующего пациента. Пакет был новый, прозрачный, без маркировки. В сумке лежали ещё два, тоже без наклеек.

— Подпиши, — сказал Сергей Павлович.

— Зачем? — Данила поднял брови. — Там же видно, что это физраствор.

— Пока видно, — сказал Сергей Павлович. — Потом перепутаешь. Или кто-то другой.

Данила раздражённо достал маркер, написал на пакете. Движение было резким.

— Вы меня учите, как будто я первый день, — сказал он.

Сергей Павлович почувствовал, как его задело. Он хотел сказать: «Я не тебя учу, я себя спасаю». Но это было бы слишком честно.

— Я не про тебя, — сказал он. — Я про то, что мы работаем не один раз. Ошибка не спрашивает, кто её сделал.

Данила фыркнул.

— Ошибка ещё и не спрашивает, сколько у нас вызовов, — сказал он. — А начальству всё равно. Им цифры нужны.

Сергей Павлович посмотрел на него. В Даниле было что-то знакомое. Он сам когда-то спорил со старшими, тоже говорил про «реальность», про «невозможность». Только тогда начальство было другим, и отчётность не давила так.

— Я понимаю, — сказал Сергей Павлович. — Но если мы начнём жить по принципу «и так сойдёт», мы сами себя съедим.

Данила промолчал.

К вечеру напряжение стало плотным, как ремень на груди. Сергей Павлович ловил себя на том, что ждёт следующего косяка, как повода. Это было опасно: он мог превратиться в человека, который ищет ошибки, чтобы доказать свою правоту. Он этого боялся.

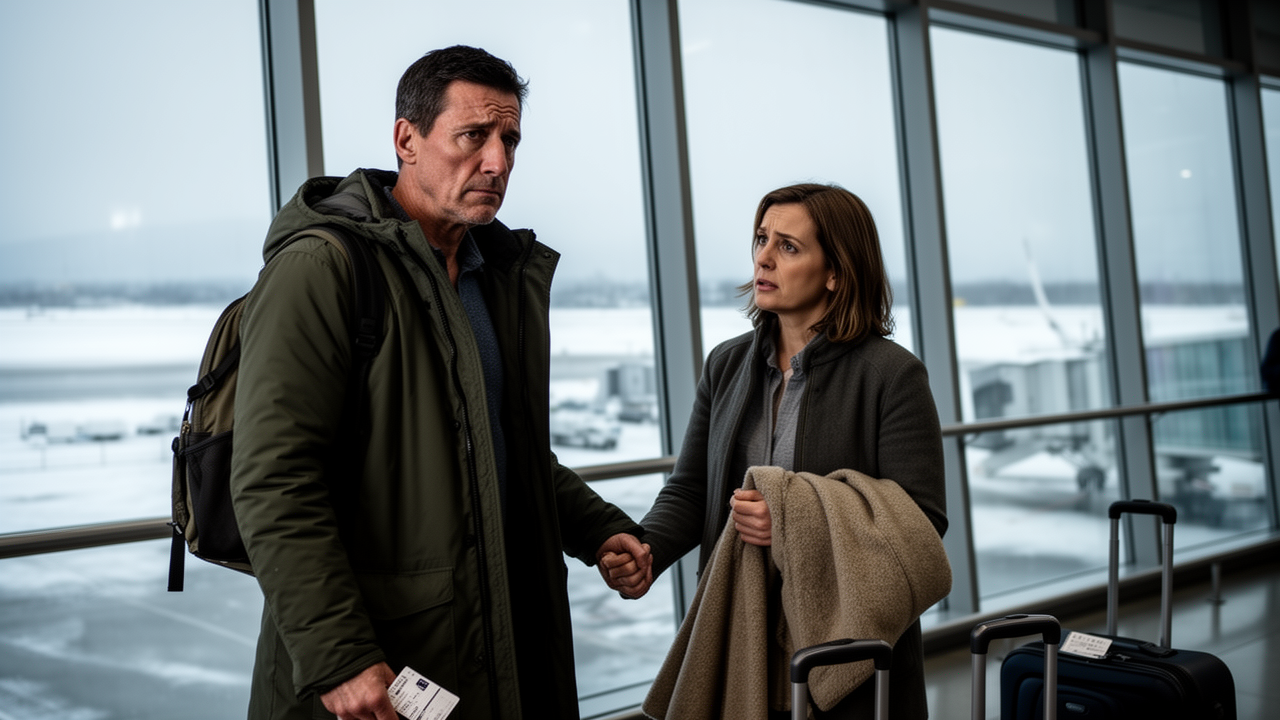

Последний вызов пришёл уже под конец смены. «Мужчина, 46 лет, потеря сознания, судороги». Адрес — частный сектор на окраине. Они ехали долго, по разбитой дороге, фары выхватывали из темноты заборы и редкие фонари.

У дома их встретила женщина, бледная, с дрожащими руками.

— Он на кухне, — сказала она. — Упал, трясся, потом вроде пришёл в себя, но как-то не так.

На кухне мужчина сидел на стуле, голова опущена. На столе стояла открытая бутылка водки и тарелка с недоеденной закуской. Данила сразу напрягся.

— Алкоголь? — спросил он быстро.

Женщина кивнула.

— Он выпил, да. Но он не такой… Он никогда не падал.

Данила уже доставал глюкометр.

— Скорее всего, просто перебрал, — сказал он, и в голосе прозвучало облегчение. Такой случай проще закрыть.

Сергей Павлович присел рядом с мужчиной, взял его за запястье. Пульс был частый. Кожа влажная. Мужчина поднял глаза, мутные, но не пьяные. В них было что-то другое, испуганное.

— Как зовут? — спросил Сергей Павлович.

— Саша, — ответил мужчина, и язык у него заплетался не так, как от алкоголя. Скорее как от слабости.

— Саша, ты диабетик? — спросил Сергей Павлович.

Мужчина кивнул.

Данила посмотрел на глюкометр. На экране высветилось «2,1».

— Чёрт, — сказал Данила.

Гипогликемия. Судороги могли быть от неё. Это уже не «перебрал». Это опасно.

— Глюкоза, — сказал Сергей Павлович.

Данила достал ампулу, шприц. Движения были быстрые, но Сергей Павлович заметил, что Данила не проверил срок годности на ампуле. Ампулы лежали в кармане сумки вперемешку. Сергей Павлович сам утром перекладывал их, но потом кто-то добавлял новые.

— Даня, стоп, — сказал Сергей Павлович.

— Да что ещё? — Данила резко поднял голову.

— Срок, — сказал Сергей Павлович. — Быстро.

Данила на секунду замер, потом посмотрел на ампулу. Срок был вчерашний.

— Блин, — выдохнул он и бросил ампулу в контейнер для отходов.

Женщина смотрела на них, не понимая деталей, но чувствуя напряжение.

— Он умрёт? — спросила она.

— Нет, — сказал Сергей Павлович, и сам удивился, как спокойно это прозвучало. — Сейчас поможем.

Данила достал другую ампулу, проверил, набрал. Ввёл глюкозу. Мужчина задышал ровнее, глаза стали яснее.

— Спасибо, — прошептал он.

Сергей Павлович почувствовал, как по спине проходит холод. Если бы Данила ввёл просроченную ампулу, возможно, ничего бы не случилось. А возможно, случилось бы. И тогда объяснять пришлось бы всем. И женщине, и начальству, и себе.

В машине, когда они ехали в приёмное отделение, Данила сидел молча, смотрел в окно. Сергей Павлович тоже молчал, но внутри у него кипело. Он понимал: сейчас тот момент, когда нужно занять позицию. Не шёпотом, не «по-тихому». Иначе всё вернётся.

На станции, сдавая пациента, Сергей Павлович попросил Данилу подождать и пошёл к Наталье Сергеевне. Она уже собиралась уходить, застёгивала куртку.

— Наталья Сергеевна, — сказал он. — Нам нужен порядок по медикаментам и по оформлению. Не на бумаге, а реально. Сегодня у нас была просроченная глюкоза в сумке.

Она остановилась.

— Вы серьёзно? — спросила она.

— Серьёзно, — сказал Сергей Павлович. — И это не про Данилу. Это про то, что мы гоняемся за временем и перестаём проверять. Я не хочу ждать, пока что-то случится.

Наталья Сергеевна сжала губы.

— Сергей Павлович, вы понимаете, что если мы начнём всё перепроверять, мы провалимся по показателям? — спросила она.

— Понимаю, — сказал он. — Но если мы провалимся по безопасности, это будет хуже. Я предлагаю простое. Перед сменой пять минут на проверку сумки и аппарата. Два человека, подписи. И по каждому ЭКГ — фамилия сразу, не «потом».

Она посмотрела на него внимательно. В её взгляде было раздражение и усталость.

— Вы хотите, чтобы я это ввела? — спросила она.

— Я хочу, чтобы мы это делали, — сказал Сергей Павлович. — Если вы не введёте, я всё равно буду требовать в своей бригаде. И буду писать служебные, если найду просрочку.

Слова «служебные» прозвучали тяжело. Он сам не любил их. Это было уже не наставничество, а давление. Но он не видел другого способа обозначить границу.

Наталья Сергеевна вздохнула.

— Хорошо, — сказала она. — Пять минут перед сменой. Но вы понимаете, что это будет на вас. Вы будете тем, кто тормозит. И если будут жалобы, вы будете первым, кого спросят.

— Понимаю, — сказал Сергей Павлович.

Она кивнула и ушла.

Данила ждал в коридоре, прислонившись к стене. Когда Сергей Павлович подошёл, Данила поднял глаза.

— Вы ей нажаловались? — спросил он.

Сергей Павлович почувствовал, как внутри снова поднимается раздражение, но теперь оно было мягче. Он видел, что Данила не злится, он боится. Боится, что его сделают виноватым.

— Я сказал про просрочку, — ответил Сергей Павлович. — Потому что это не должно быть в сумке.

— Это же не я положил, — Данила сжал кулаки.

— Я не сказал, что ты, — сказал Сергей Павлович. — И мне не важно, кто. Мне важно, чтобы завтра там не было просрочки.

Данила отвёл взгляд.

— Вы думаете, я специально халтурю? — спросил он тихо.

Сергей Павлович помолчал. Он вдруг понял, что всё это время разговаривает с Данилой как с функцией, как с «молодым», а не как с человеком.

— Я думаю, ты хочешь успеть, — сказал он. — И хочешь, чтобы тебя не ругали. Я это понимаю. Я тоже не хочу, чтобы меня ругали. Только меня ругали уже много раз, и я знаю, что хуже всего — когда ругаешь себя.

Данила усмехнулся без радости.

— Вы не боитесь быть занудой? — спросил он.

Сергей Павлович честно кивнул.

— Боюсь, — сказал он. — И ещё боюсь, что стану злым. Поэтому давай договоримся. Я не буду тебя тыкать носом при всех. Но ты не будешь делать «потом» там, где нельзя.

Данила молчал, потом спросил:

— А как тогда успевать?

Вот оно. Не спор, а вопрос. Сергей Павлович почувствовал, как напряжение чуть отпускает.

— Успевать будем не за счёт дыр, — сказал он. — За счёт привычек. Пять минут перед сменой — проверка сумки, сроки, комплектность. Я сделаю чек-лист, короткий, на листе. Ты будешь отмечать вместе со мной. И ещё. На сложных вызовах работаем парой: один делает процедуру, второй фиксирует в карточке сразу. Потом меняемся. Это не унижение, это страховка.

Данила посмотрел на него внимательно.

— Чек-лист… как в самолёте? — спросил он.

— Как везде, где цена ошибки высокая, — сказал Сергей Павлович.

Данила кивнул медленно.

— Ладно, — сказал он. — Только… если начальство начнёт орать, вы меня не сдадите?

Сергей Павлович почувствовал, как в горле встаёт ком. Он вспомнил себя молодым, когда старшие легко отмахивались: «сам виноват». Он не хотел быть таким.

— Не сдам, — сказал он. — Но и прикрывать халтуру не буду. Договорились?

— Договорились, — Данила выдохнул.

На следующий день Сергей Павлович пришёл на станцию на десять минут раньше. В кармане у него был сложенный лист бумаги, на котором он вечером дома написал от руки: «Сумка: глюкоза, адреналин, нитроглицерин, шприцы, катетеры, сроки. Аппарат ЭКГ: заряд, бумага, кабель. Пульсоксиметр: батарейки». Ничего лишнего.

Он положил лист на стол в комнате отдыха, рядом с сумкой. Данила пришёл почти одновременно, с кофе в бумажном стакане.

— Это оно? — спросил Данила, кивнув на лист.

— Оно, — сказал Сергей Павлович.

Они открыли сумку. Доставали ампулы, смотрели даты, складывали обратно. Сергей Павлович следил, чтобы всё возвращалось на свои места: глюкоза в отдельный карман, шприцы в другой, катетеры в упаковке, контейнер для отходов пустой и закрытый. Данила сначала делал это с видом человека, который выполняет чужую прихоть, но постепенно движения стали спокойнее.

— Просрочка есть, — сказал Данила, показывая ампулу.

— В контейнер, — сказал Сергей Павлович.

Данила выбросил, отметил галочкой в листе.

В коридоре мимо прошла Наталья Сергеевна. Она посмотрела на них, на лист, на открытую сумку.

— Ну что, проверяетесь? — спросила она.

— Да, — сказал Сергей Павлович.

Она хмыкнула.

— Только не увлекайтесь, — сказала она и пошла дальше.

Сергей Павлович почувствовал, как у него внутри кольнуло. «Не увлекайтесь» было предупреждением. Он понимал цену: теперь любая задержка будет на его совести. Он станет неудобным, про которого шепчутся.

Но когда они закрыли сумку, застегнули молнию, и Данила аккуратно положил чек-лист в прозрачный файл на стене, Сергей Павлович ощутил странное облегчение. Не победу, не торжество, а тихую опору.

На первом вызове Данила сам, без напоминания, ввёл фамилию в ЭКГ-аппарат до того, как нажать «старт». Сергей Павлович заметил это и ничего не сказал. Только кивнул, как будто так и должно быть.

В конце смены показатели по времени у них снова были не лучшими. Наталья Сергеевна бросила взгляд на график и недовольно поджала губы. Сергей Павлович поймал этот взгляд и понял, что разговоры ещё будут.

Он вышел на крыльцо станции, вдохнул холодный воздух. Данила рядом закурил, потом, вспомнив, что Сергей Павлович не любит дым, отошёл на пару шагов.

— Сергей Павлович, — сказал он, — а вы правда думаете, что эти пять минут что-то меняют?

Сергей Павлович посмотрел на него. Вопрос был не про чек-лист. Он был про то, есть ли смысл держаться за правила, когда вокруг всё толкает к упрощению.

— Меняют, — сказал Сергей Павлович. — Не мир. Нас.

Данила молча кивнул. Он затушил сигарету в урне, не бросая окурок мимо, и вернулся ближе.

Сергей Павлович почувствовал, что остаётся тем, кто будет спорить и тормозить. И что за это придётся платить нервами, отношениями, возможно, премией. Но в этой цене было что-то честное. Он поправил на плече ремень сумки, проверил, что молния закрыта, и пошёл обратно внутрь, где уже мигали новые вызовы.

Как можно поддержать авторов

Спасибо, что дочитали до конца. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и, если можете, расскажите о тексте друзьям — так больше людей его увидят. При желании вы всегда можете поддержать авторов через кнопку «Поддержать». Мы искренне благодарим всех, кто уже делает это. Поддержать ❤️.