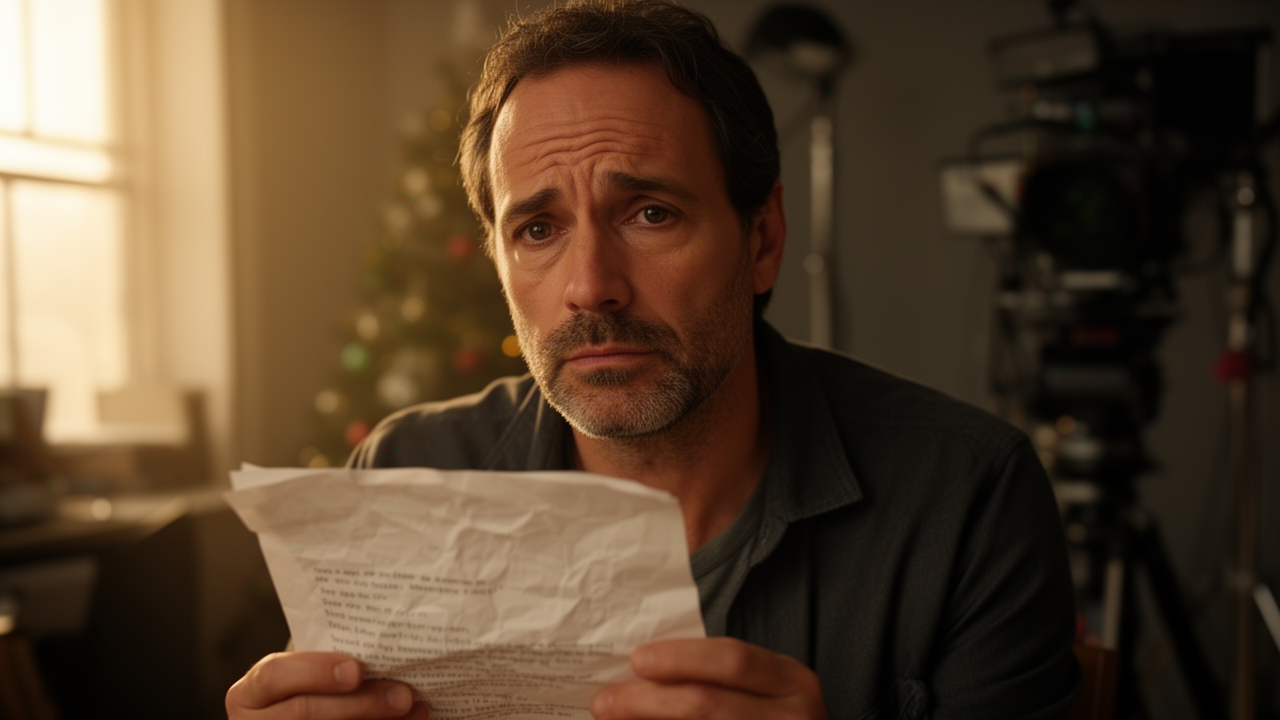

Когда Платон понял, что клиент опять не выучил текст, до Нового года оставалось три дня, и в студии уже монтировали салют, которого не будет.

— Не «дорогие друзья», — сказал он, глядя на суфлёр. — Это уже даже не пошло, это мертво. Скажем «добрый вечер». Без «дорогие».

Кандидат, губернатор средней по размеру, но большой по амбициям области, зевнул и почесал шею.

— А «уважаемые» можно? — спросил он. — Они же нас уважают.

— Не уважают, — машинально ответил Платон и тут же поправился: — Но мы делаем вид, что уважают, а они делают вид, что верят. Так устроен праздник.

В комнате на четвёртом этаже арендованного бизнес-центра стояли три софита, фоновая ёлка и хромакей с напечатанным Кремлём. На столе перед Платоном лежали два варианта обращения. Первый — классический: «мы многое сделали, но ещё больше предстоит», «каждый из вас», «мы вместе». Второй — чуть более «человечный», с личной историей про то, как губернатор в детстве встречал Новый год в коммуналке. История была выдумана от начала до конца.

— Начинаем с благодарности, — сказал Платон, подавая первый листок. — Потом обещание. Потом тёплая картинка про семью. Потом короткий мостик к будущему. Никакой конкретики, только ощущения. Вы — не бухгалтер, вы — символ.

— Я и так не бухгалтер, — усмехнулся губернатор. — Меня в школе по математике два раза оставляли.

— Тем более, — ответил Платон. — Камеры через полчаса. Прогоняем.

Он уже не слушал, как клиент спотыкается о слово «инклюзивность», и думал о монтаже. Обращение пойдёт в эфир в записи, но так, чтобы зритель верил в прямой эфир. Снег за окном добавят. Часы с боем тоже. Главное — голос. Голос должен звучать так, будто он говорит не по бумажке.

Это был его цех. Чужие голоса, аккуратно расставленные акценты, правильно дозированная фальшь. Платон любил это чувство: когда из скучного чиновника, который боится живых людей, получался уверенный «лидер региона». Как из исходника с шумом и артефактами — чистая дорожка.

— А про больницы мы говорим? — спросил губернатор, делая паузу.

Платон взглянул в текст.

— Мы говорим, что «продолжим повышать качество медицинской помощи», — ответил он. — Это значит всё и ничего. Тем, у кого всё плохо, покажется, что вы признаёте проблему. Тем, у кого нормально, — что вы молодец. Не надо вдаваться в детали.

— Но у нас же там… — губернатор махнул рукой. — Ладно. Ты лучше знаешь.

Он действительно лучше знал. Не про медицину, а про то, как не говорить о медицине.

Через два часа, когда съёмочная группа собирала свет, а гримёрша аккуратно снимала с губернатора тональный крем, Платон уже сидел в своём углу штаба и правил пресс-релиз: «Глава региона подвёл итоги года и рассказал о планах на будущее». Он удалил «рассказал», заменил на «подчеркнул». Меньше конкретики.

В соседней комнате кто-то смеялся. Там обсуждали корпоратив. Пиар-директор, худая женщина с выцветшими волосами, заглянула к нему.

— Ты придёшь? — спросила она. — Завтра, после планёрки. Мы же не звери, надо людей развлекать.

— Если не будет срочного пожара, — ответил он. — Хотя у нас пожары по расписанию.

Она фыркнула и ушла. Платон посмотрел на экран. В мессенджере мигало сообщение от жены: «Ты придёшь к Косте на утренник? Он очень ждёт». Он уже написал ответ: «У меня эфир, не могу», но не отправлял. Знал, что в итоге нажмёт «отправить» и потом ещё раз перепишет новогоднее поздравление от лица губернатора в инстаграме, чтобы убрать из него слово «любимый». Губернатор не любил свой регион. Он любил власть и тишину вокруг себя.

Платон не считал себя злодеем. Он считал себя мастером упаковки. Люди хотят сказку на Новый год, а он им её выдаёт. Вместо отчёта с таблицами — уютный рассказ про «мы стали ближе друг к другу». Вместо признания в провалах — обещание «усилить работу». Ложь была не столько обманом, сколько смазкой, без которой механизм общественной жизни начинал скрипеть и ржаветь.

Так он думал до следующего дня.

Наутро, за сутки до боя курантов, он проснулся от того, что во рту было сухо, а в голове крутилась одна и та же фраза: «Мы многое сделали». Она уже не казалась ему удачной.

Телефон вибрировал на тумбочке. Жена отправила голосовое: «Ты сегодня точно придёшь? Костя репетировал стишок». Он нажал «прослушать», потом нажал «ответить» и сказал:

— Я приду…

Горло свело судорогой. Слово «приду» застряло, как кость. Платон кашлянул, попробовал ещё раз:

— Я… скорее всего… не смогу. У нас работа. Я опять пропущу.

Ему стало стыдно, но фраза прозвучала легко, без сопротивления. Он замолчал, сам удивляясь, что сказал. Жена ответила почти сразу:

— Я знала.

Он ожидал упрёков, но их не было. Только усталость.

Через двадцать минут он уже сидел в машине, застрявшей в утренней пробке. Радио тараторило про предпраздничный ажиотаж, ведущие шутили про «пора составлять список обещаний». Потом связь прервалась, и на всех частотах вдруг зазвучал один и тот же голос диктора новостей.

«По всему миру фиксируется необычное явление, — говорил диктор. — Люди сообщают о невозможности произносить заведомо неверные утверждения. Попытки солгать сопровождаются сильным дискомфортом, судорогами, нарушением речи. Учёные и врачи пока не дают объяснений. Власти просят сохранять спокойствие».

— Чушь, — сказал Платон вслух. — Очередной флешмоб.

Но когда он добавил: «Это точно пройдёт через пару часов», язык будто прилип к нёбу. Он выругался и замолчал. Внутри поднялась не паника, а раздражение. Ему не нравилось, когда что-то ломало сценарий.

В штабе царил хаос. Обычно к концу декабря все уже двигались по накатанной: поздравление, пресс-релизы, списки гостей. Сегодня в переговорной на экране висели сразу три новостных канала, и везде говорили об одном и том же.

На одном канале ведущий пытался шутить, но, произнося фразу «это похоже на массовый психоз», вдруг закашлялся и выдавил: «я не знаю, что это, мне страшно». На другом эксперт уверенно начал: «никаких доказательств нет», но потом, морщась, признался, что читал уже несколько научных сводок и сам не понимает, как такое возможно.

— Это что за… — пиар-директор не договорила, потому что, видимо, хотела выругаться мягче, чем обычно, и у неё тоже свело губы. — Ладно. Работаем. Платон, объясни, что происходит.

Он хотел сказать: «Это пройдёт, мы просто подождём», но вместо этого услышал собственный голос:

— Я не понимаю. Если это правда, то наш сценарий летит к чёрту.

— Почему? — спросил губернатор, появляясь в дверях. — Я же вчера всё записал. Мы же в записи выходим.

— Вчера вы говорили неправду примерно через предложение, — спокойно сказал Платон. — Если это явление настоящее, то при попытке запустить запись вы начнёте кашлять в телевизоре.

Он сказал это и почувствовал, как в груди что-то сжалось. Обычно он смягчал формулировки: «не совсем точные данные», «допускаем допущения». Сейчас язык не дал ему воспользоваться привычными эвфемизмами.

— Может, это только когда сам говоришь? — предположил губернатор. — Запись-то уже есть.

Они включили вчерашний файл. На экране губернатор улыбался и говорил: «Мы сделали всё, чтобы каждый житель почувствовал заботу государства». На слове «всё» картинка дёрнулась, звук зашипел, и лицо на экране исказилось, словно человек подавился. Запись оборвалась.

В комнате повисла тишина.

— Это что за монтаж? — спросил оператор, бледнея.

— Это не монтаж, — ответил Платон. — Это…

Он хотел сказать «аномалия», но язык сам выбрал слово:

— Запрет.

Они молча смотрели на зависший кадр. Губернатор снял очки и протёр переносицу.

— То есть я не могу сказать, что мы сделали всё, — медленно произнёс он. — Потому что это неправда.

— Да, — сказал Платон. — Вы сделали часть. Местами неплохо. Местами отвратительно. Но не всё.

— И что теперь? — спросила пиар-директор. — У нас через сутки обращение на федеральном канале. Прямая трансляция из нашего региона. Все ждут мишуру. А мы им что, отчёт Счётной палаты дадим?

Платон открыл ноутбук. Пальцы сами набрали: «Мы многое сделали, но…» Он попытался стереть «многое» и написать «что смогли», но рука дрогнула. Он поймал себя на том, что впервые за много лет не может начать с привычной формулы.

— Давайте проверим, — сказал он. — Скажите сейчас что-нибудь заведомо неправдивое.

Губернатор пожал плечами.

— Я люблю вставать в шесть утра и заниматься спортом.

На слове «люблю» его скривило. Он закашлялся, глаза заслезились.

— Я… ненавижу это, — выдохнул он, наконец. — Но делаю иногда, потому что врачи сказали.

— Понятно, — тихо сказал Платон. — Значит, работает.

День превратился в череду сорванных планов. В переговорной орали юристы: их клиент, крупный застройщик, во время интервью на местном телеканале внезапно признался, что «экономил на материалах, потому что иначе прибыль была бы ниже». Его пиарщик пытался его перебить, но сам, отвечая на вопрос о «социальной ответственности бизнеса», неожиданно выдал, что «нас интересует только маржа, всё остальное — декорации».

В чате штаба летели скриншоты из соцсетей. Люди писали под поздравлениями брендов: «вы же уволили половину сотрудников», «вы подняли цены и называете это заботой». SMM-щики отвечали, но не могли использовать привычные формулы. Вместо «нам очень жаль, что у вас сложилось такое впечатление» появлялось: «нам плевать на ваши впечатления, мы просто соблюдаем протокол ответов». После этого они удаляли свои же сообщения, но скриншоты уже гуляли по интернету.

— Это не может продолжаться, — сказал кто-то в штабе. — Мир так не работает.

— Мир работает на самообмане, — ответил Платон и вдруг понял, что говорит не как циник, а как человек, который только что увидел внутренности механизма. — Без маленьких приукрашиваний всё начинает скрипеть.

Он хотел добавить, что, возможно, это даже полезно, но язык не дал. Внутри не было уверенности.

К обеду в новостях показали президента. Тот вышел к журналистам без привычной уверенности. На вопрос: «Вы контролируете ситуацию?» он начал было: «Конечно», но тут же осёкся, замялся и произнёс: «Частично. Во многом нет». Страна замерла.

— Если даже он не может, — сказала пиар-директор, — то это серьёзно.

— Это везде, — ответил Платон. — Это не про нас лично.

— Нам от этого не легче, — буркнула она.

К вечеру они собрались в маленькой комнате без окон. На столе лежала стопка прошлогодних обращений, отчёты, сводки. В углу мигал телевизор без звука: на экране какой-то мэр в прямом эфире признался, что не читал бюджет, за который голосовал.

— Нам нужен новый текст, — сказал губернатор. — Такой, чтобы я мог его произнести. И чтобы меня не снесли наутро.

— Вам нужен не текст, — ответил Платон. — Вам нужен формат. Если вы выйдете и начнёте говорить как всегда, вас разорвут. Если выйдете и начнёте каяться, скажут, что вы слабый. Нужно что-то третье.

— Что? — спросила пиар-директор.

Платон не знал. Привычные схемы не работали. Нельзя было обещать «каждому по квартире», если этого не будет. Нельзя было говорить «мы не допустим роста цен», если инфляция уже съела половину зарплат. Нельзя было даже назвать людей «дорогими», если в голове крутились матюки.

Он посмотрел на губернатора. Тот был уставший, растерянный, но не злой. Не чудовище. Просто человек, который привык к одному языку и вдруг потерял его.

— Давайте так, — сказал Платон. — Я буду задавать вам вопросы. Вы отвечаете честно. Из этого мы соберём обращение.

— Ты хочешь, чтобы я сам себе яму выкопал? — мрачно усмехнулся губернатор.

— Я хочу, чтобы вы хотя бы раз в жизни сказали людям что-то, что вы сами можете выдержать, — ответил Платон.

Он удивился своим словам. Обычно он не позволял себе таких интонаций с клиентами.

— Ладно, — вздохнул губернатор. — Спрашивай.

Они сидели до ночи. Платон задавал простые вопросы: «Что вы реально сделали в этом году? Не по отчётам, а по ощущениям». «Что вы провалили?» «Чего вы боитесь?» «Чего вы хотите от следующего года для себя, а не для области?»

Иногда губернатор пытался уйти в общие фразы, но его тут же перекашивало. Приходилось говорить прямо:

— Я не поехал в район, где случилась авария, потому что боялся толпы.

— Я не читаю отчёты полностью, я смотрю выжимки.

— Я не верю, что смогу решить проблему с дорогами за год.

— Я хочу переизбраться, потому что боюсь потерять статус и охрану.

Пиар-директор сидела в углу и молча делала заметки. Лицо у неё было серым.

— Если мы это выведем в эфир, — наконец сказала она, — нас сожрут.

— Если мы это спрячем, — ответил Платон, — нас всё равно сожрут. Только по-другому.

Он снова удивился себе. В его лексиконе не было «нас». Было «клиент» и «аудитория». Теперь он почему-то чувствовал себя внутри этой конструкции.

Когда часы показали почти полночь, у него зазвонил телефон. Жена.

— Ты придёшь? — спросила она без приветствия.

Он хотел сказать: «Я задержусь, но постараюсь успеть», но язык опять отказался.

— Нет, — сказал он. — Я не приду. Я выбрал работу. Не потому что она важнее, а потому что мне так привычнее. Мне страшно остаться с вами и не знать, что говорить.

На том конце повисла пауза.

— Спасибо, что хоть не врёшь, — наконец сказала она. — Костя всё равно расскажет стишок. Я сниму и пришлю.

Он отключился и уставился на экран ноутбука. Перед ним был черновик обращения, в котором вместо привычных формул стояли голые фразы:

«Я не сделал многого из того, что обещал».

«Я не могу гарантировать вам, что в следующем году станет легче».

«Я тоже боюсь».

Это было не обращение, а исповедь. Непригодный для эфира текст.

— Так нельзя, — сказал губернатор, читая. — Они же выключат через тридцать секунд.

— Да, — согласился Платон. — Надо собрать это иначе.

Он начал перекраивать. Не лгать, но структурировать. Заменять «я боюсь» на «я понимаю ваши страхи и разделяю их». Убирать лишнюю детализацию, которая только ранила. Оставлять суть.

Каждый раз, когда он пытался смягчить правду до искажения, язык давал сигнал. Слово становилось вязким, фраза ломалась. Приходилось искать формулировку, которая была бы честной и при этом не разрушительной.

«Я не сделал многого из того, что обещал» превратилось в: «Не всё из обещанного получилось выполнить». Фраза прошла без спазма. Она была точной.

«Я не могу гарантировать вам, что в следующем году станет легче» стало: «Я не могу обещать лёгкого года, но могу обещать, что не буду делать вид, будто проблем нет». Это тоже оказалось произносимым.

Так, шаг за шагом, они собирали новый текст. Не героический, не покаянный, а какой-то неровный, человеческий.

— Это… странно, — сказал губернатор после очередного прочтения. — Я чувствую себя голым.

— Зато вы не задыхаетесь, — ответил Платон. — И, возможно, они тоже.

Утром тридцать первого весь город жил в состоянии нервного эксперимента. В магазинах кассиры честно говорили, что устали и ненавидят эту толпу. Покупатели, которые обычно бурчали под нос, теперь вслух признавались, что купили лишний торт, чтобы заесть одиночество. В такси водители рассказывали, сколько раз они нарушали ПДД за день, потому что спешили домой.

В штабе телефоны разрывались. Из администрации звонили люди из центра: «Вы понимаете, что ваш губернатор собирается говорить в прямом эфире? Вы хоть контролируете текст?» Платон честно отвечал:

— Контролируем частично. Он всё равно может отойти от текста. Но мы сделали всё, чтобы не было явной лжи.

Слово «всё» на этот раз прошло. Он действительно сделал всё, что мог за эту ночь.

Пиар-директор нервно курила у окна.

— Если это сработает, — сказала она, — нас будут потом таскать по всем семинарам как «пример новой искренности». Если не сработает…

— Нас уволят, — закончил Платон. — Но это тоже не худший исход.

Он подумал о том, что в его жизни было много худших исходов, но язык не стал протестовать. Видимо, это было правдой.

За час до эфира они пошли в студию. На этот раз без хромакея с Кремлём. Решили оставить в кадре реальный кабинет губернатора. На стол поставили маленькую ёлку, в кадр попала стопка документов.

— Может, хотя бы их уберём? — предложил оператор. — Некрасиво.

— Оставьте, — сказал Платон. — Пусть будут.

Губернатор сел, поправил галстук. Взглянул на камеру и на Платона.

— Если я начну нести чушь, ты меня остановишь? — спросил он.

— Не смогу, — честно ответил Платон. — У меня тоже язык не слушается.

Режиссёр отсчитал: «Три, два, один». Красная лампочка загорелась.

Губернатор вдохнул.

— Добрый вечер, — сказал он. — Сегодня я не буду говорить, что этот год был лёгким. Он был тяжёлым для многих из вас и для меня тоже.

Платон замер. Фраза прошла. Дальше текст шёл как по натянутому канату.

— Я не сделал многого из того, что обещал, — продолжил губернатор. — Где-то мы ошиблись, где-то не успели, где-то испугались сложных решений. Вы это видите и чувствуете.

В аппаратной кто-то выругался шёпотом. Пиар-директор закрыла глаза.

— Я не буду обещать, что в следующем году все проблемы исчезнут, — сказал губернатор. — Но я могу обещать, что не буду делать вид, будто их нет. И что буду говорить с вами честно, даже если эта честность будет неприятной и для вас, и для меня.

Он говорил не идеально. Сбивался, искал слова, иногда поглядывал в бумагу, но не прятался за штампами. Вместо «мы добились значительных успехов» сказал: «мы сделали несколько важных шагов, но этого недостаточно». Вместо «каждый из вас» — «многие из вас». Вместо «я горжусь каждым» — «я благодарен тем, кто не опустил руки».

В конце он неожиданно отступил от текста.

— Я хочу сказать ещё одну личную вещь, — произнёс он. — Я часто не приезжал туда, где меня ждали. Потому что боялся смотреть вам в глаза. Я не обещаю, что стану другим человеком за ночь. Но я понимаю, что так больше нельзя.

У Платона по спине пробежал холодок. Этой фразы в тексте не было. Но она прозвучала без спазма. Значит, была правдой.

— С Новым годом, — закончил губернатор. — Пусть он будет хотя бы чуть честнее.

Красная лампочка погасла. В студии повисла тишина.

— Ну всё, — сказала пиар-директор. — Нас сожрали.

— Подождём, — ответил Платон.

Реакция не была ни восторженной, ни истеричной. Она была смешанной.

В соцсетях часть людей писала: «Опять слова, посмотрим на дела». Другие отмечали: «Хотя бы не рассказывал сказки». Кто-то возмущался: «Мы и так знаем, что всё плохо, зачем это на Новый год?» Кто-то, наоборот, благодарил за то, что «не стал изображать, будто мы живём в открытке».

В федеральных новостях эксперты спорили. Одни называли это «опасным прецедентом», другие — «симптомом нового запроса общества». Кто-то пытался объявить всё пиар-ходом, но при попытке сказать «это было продумано заранее» начинал заикаться.

В штабе было странно тихо. Никто не хлопал по плечу, не поздравлял. Все сидели по углам и читали ленты.

— Нас не уволили, — наконец сказала пиар-директор, глядя на экран телефона. — Из центра написали: «смело». Потом добавили: «разберём на примере». Я не понимаю, это похвала или угроза.

— И то, и другое, — ответил Платон.

Он почувствовал усталость, которая была не только от недосыпа. Как будто за эти сутки ему пришлось переучиться говорить.

Телефон вибрировал. Сообщение от жены: видео. Костя стоял на табуретке в детсадовском зале и читал стишок про ёлку. В конце он сбился, посмотрел в сторону камеры и сказал:

— Папа опять не пришёл, но я всё равно расскажу.

Платон посмотрел на это и без попыток оправдаться признал: да, так и есть.

Он написал в ответ: «Я виноват. Я не знаю, как это исправить, но хочу попробовать». Пальцы дрогнули, но язык не сопротивлялся. Это было правдой.

Жена ответила коротко: «Посмотрим».

Ночь прошла в каком-то полусне. За окном бахали настоящие салюты, а не те, что он привык монтировать в ролики. В городе люди кричали друг другу под окнами не только «с праздником», но и «я тебя давно люблю» или «я с тобой только из страха одиночества». Где-то, наверное, рушились браки, где-то начинались честные разговоры, которые откладывали годами.

Платон лежал на диване в пустой квартире и думал о том, что его профессия строилась на умении аккуратно сгибать реальность. Не ломать, а именно сгибать под нужным углом. Теперь этот навык вдруг оказался под вопросом. Если мир хотя бы иногда будет требовать прямоты, нужно будет учиться другому ремеслу.

Он не знал, хочет ли он этого. Он любил контроль. Любил, когда фраза ложится точно в цель. Честность была слишком непредсказуемой.

Где-то под утро он провалился в сон.

Проснулся он от того, что телефон вибрировал на столе. За окном уже светало. Голова болела.

На экране — десятки уведомлений: чаты штаба, новостные рассылки, личные сообщения. Он открыл первое попавшееся.

«Похоже, всё закончилось, — писала пиар-директор. — Я только что сказала ребёнку, что его рисунок красивый, хотя он страшный, и мне не стало плохо. Проверяй у себя».

Платон сел на край дивана. Попробовал вслух:

— Я с радостью поеду сегодня к тёще.

Никакой судороги. Лёгкая, привычная фальшь скользнула по языку, как хорошо знакомое движение. Аномалия ушла.

Он почувствовал одновременно облегчение и что-то вроде потери. Как будто выключили яркий свет, к которому глаза только начали привыкать.

Телефон снова завибрировал. На этот раз звонил заместитель губернатора.

— Платон, привет, — бодрый голос, будто вчерашнего вечера не было. — Слушай, ты красавчик. Вчерашнее обращение уже разошлось. В центре сказали, что это «новый уровень доверия». У нас для тебя предложение.

— Какое? — спросил он.

— Надо упаковать эту честность. Сделать из неё бренд. Типа «наш губернатор — самый откровенный». Слоганы, ролики, всё как ты умеешь. Люди жрут это. Представляешь: «Мы не врём вам — мы с вами». И всё в таком духе. Справишься?

Платон молчал. В голове уже мелькали варианты: логотипы, хештеги, кампании. Он знал, как это делается. Берёшь живое, превращаешь в формат, в продукт. Вещь, которую можно тиражировать.

— Ты тут? — переспросил заместитель. — Нам надо быстро. Пока горячо.

Он хотел автоматически сказать: «Конечно, сделаем», но язык на секунду зацепился. Не так сильно, как вчера, но ощутимо. Не запрет, а лёгкое внутреннее сопротивление.

Он вспомнил, как губернатор говорил в камеру: «Я не буду делать вид». Вспомнил взгляд сына в конце стишка. Вспомнил собственное сообщение: «Я виноват».

— Я… могу это сделать, — медленно произнёс он. — Это несложно. Вопрос в том, хочу ли я.

На том конце посмеялись.

— Ой, только не начинай. Мы все вчера немного с ума сошли, но праздник закончился. Давай работать. Ты же этим живёшь.

«Я этим зарабатываю», — хотел сказать Платон. «Я этим живу» — было бы ложью. Но язык вдруг выбрал третий вариант:

— Я этим занимался, потому что не умел ничего другого. Сейчас я не уверен, что хочу продолжать в том же режиме.

Повисла пауза.

— Ты что, решил стать моралистом? — усмехнулся заместитель. — Не смеши. Ладно, подумай пару часов. Но учти, если не ты, найдём другого. Честность — это тоже товар. Её надо правильно подать.

Звонок оборвался.

Платон положил телефон на стол и пошёл на кухню. Включил чайник. В голове роились мысли, но они не складывались в чёткий план. Он понимал только одно: возвращаться к прежней лёгкости лжи он уже не может. Не потому, что физически нельзя, а потому, что теперь каждый раз будет вспоминать, как это звучит без декораций.

Он налил себе чай, прислонился к подоконнику и посмотрел на двор. Снег, мусор у подъезда, дворовый пёс, который рылся в пакете. Никакой праздничной картинки.

Телефон снова завибрировал. На этот раз сообщение от жены: «Мы идём гулять. Если хочешь, можешь присоединиться. Без обещаний».

Он набрал ответ и стёр. Потом написал другое:

«Я приду, если смогу. Не обещаю. Но хочу».

Язык не протестовал. Это была честная формулировка его раздвоенного состояния.

Он отправил сообщение и вернулся к телефону, где мигали непрочитанные чаты штаба и новые письма с пометкой «срочно». Работа никуда не делась. Мир не стал лучше или хуже. Он просто на сутки показал своё нутро, а теперь снова натягивал маски.

Платон сел за стол, открыл ноутбук и создал новый файл. В заголовке набрал: «Концепция честной коммуникации». Потом задумался и добавил в скобках: «без обмана, насколько возможно».

Он улыбнулся этой оговорке. Внутри что-то чуть сдвинулось. Не революция, не прозрение, а маленький поворот.

Он ещё не знал, что напишет в этом документе, согласится ли на предложение, поедет ли гулять с семьёй. Не знал, кем будет через год. Но знал, что больше не сможет относиться к лжи как к безобидному инструменту. Каждый раз, когда рука потянется сгладить угол, где-то внутри прозвучит вчерашний хриплый голос: «Я не сделал многого из того, что обещал».

Он закрыл глаза, вдохнул и начал печатать первые строки.

Снаружи кто-то запускал остатки петард, а в новостях уже обсуждали «феноменальные сутки искренности» и строили версии, как это можно использовать в политике и бизнесе. Мир спешил превратить пережитое в очередной ресурс.

Платон печатал медленно, подбирая слова так, будто за каждым стояла не только задача, но и ответственность. Не святой, не разоблачитель. Просто человек, который однажды на Новый год лишился права врать и теперь никак не мог забыть, как это было.

Ваше участие помогает выходить новым текстам

Спасибо, что провели с нами это время. Поделитесь, пожалуйста, своим взглядом на историю в комментариях и, если не сложно, перешлите её тем, кому она может понравиться. Поддержать авторов можно через кнопку «Поддержать». Мы от всего сердца благодарим тех, кто уже помогает нашему каналу жить и развиваться. Поддержать ❤️.